なぜ熊は人を襲うのか?山野に携わるすべての人が知るべき事例と対策ガイド

昨今熊被害が急増しニュースで取り上げられることが多くなってきました。山間部に住まう人たちにとっては日常的に近くに熊がいるというのは当たり前で、山野に入る際は必ず用心するようにして熊に出会わないように対策をして入るのが当然という考えを持っています。一方で、都市部に住む方は”自分は大丈夫”と思ってしまいがちで、危険に対しての対策を十分にしないまま渓流釣り、山菜取り、ハイキング等に出かけます。そのような方向けに本ページではツキノワグマを中心に熊に対しての知識と、なぜ熊は人を襲うのかを熊の生態から熊被害増加の背景、実際の襲撃事例を交えながら説明していきます。

時間がない人向けにクマが何故人を襲うのかの要約

- 近年、熊(ヒグマ・ツキノワグマ)による被害が急増している。特に2023年は過去最多の被害を記録した。

- 原因は、個体数増加、耕作放棄地の拡大、ドングリ不作による食糧不足、ハンターの減少による警戒心の低下など複合的なもの。

- 熊が人を襲う主な理由は、子熊を守る防衛本能、不意の遭遇(驚き)、餌不足、人を餌とみなした捕食行動、人を餌の源とみなす認識、自己防衛的反撃、戯れ(遊び)、手負い、テリトリーからの排除、病気、ホルモンの変化、11パターン。

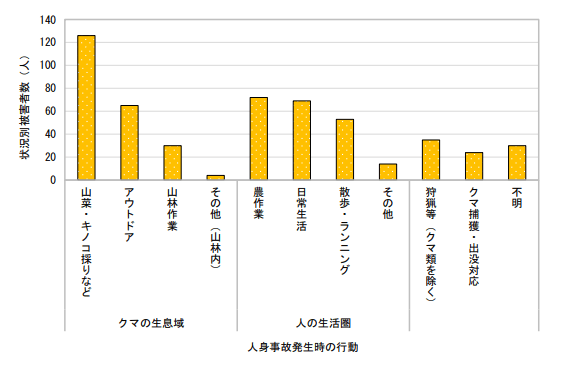

- 特に山菜採りや農作業中に襲われるケースが多く、熊は頭部を狙って攻撃する傾向がある。

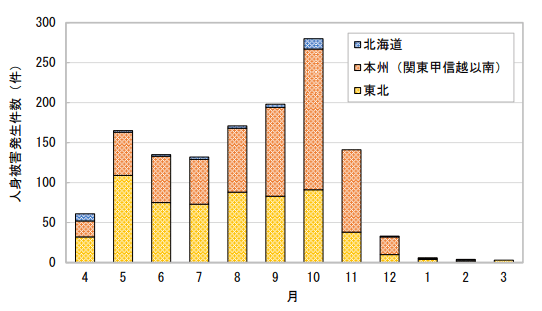

- 事故は5~6月(山菜採り時期)と10月(ドングリ不作期)に集中しており、この時期は特に注意が必要。

- 対策として、熊鈴・ラジオ・熊撃退スプレーを活用しつつも過信せず、複数人で行動し、常に熊の出没情報を事前に確認することが重要。

熊に遭遇したらどうするか知りたい方はこちらの熊に遭遇したらどうする?の記事をご確認ください。

見出し

熊が人を襲う理由とは?熊の特性を理解する

熊とはどういう生物なのか、どのような特徴、生態を有する動物なのか?熊が人を襲うよう要因に熊の特性が深く関わっています。それではどのような特性が熊が人を襲う時に関わっているのか説明していきます。まずは熊はどのような生き物なのか見ていきましょう。

熊はどこから来たのか?

現在日本で生息しているクマの種類は北海道のヒグマと東北から四国地方までに生息しているツキノワグマの2種類です。ヒグマの祖先とツキノワグマの祖先は同じで、ツキノワグマの祖先は約500万年前に分岐し400万年前にマレーグマとナマケグマの祖先からツキノワグマが分岐しました。ヒグマはアメリカクロクマ、ホッキョクグマと同一の祖先を有し、ヒグマという種は約100万年前に誕生しました。

現在の日本ではヒグマとツキノワグマは完全に居住地域が分かれていますが、過去をさかのぼるとヒグマとツキノワグマが同地域に住んでいた時代も有ります。

ツキノワグマの体

ツキノワグマは成獣で110〜140CMになります。体重は40〜120キロで、メスよりもオスの方が重く大きくなります。耳は10センチ〜15センチで丸い形状をしており、ツキノワグマはほかの熊の種類と比べて耳の形が長いのが特徴です。体毛が全身に生えており、成獣の胸には白い月のような形の文様が現れま。しかし昨今ではこの胸のマークがない個体が増えているようです。研究者の間ではこのマークで個体の識別を行うようです。

視覚

ツキノワグマの目はほかの感覚器と比べて良くはなく人間と同程度とされています。ある程度色を識別することも可能で夜目がききます。

聴覚

聴覚は優れており人間では聞き取れない超高音波を聞き取ることが出来ます。この優れた聴覚を利用して、犬笛を吹きながら山野に入る研究者もいるようです。

200メートル離れた場所からカメラのシャッター音が聞こえているようだった

と米田 一彦氏の生かして防ぐ熊の害に書かれているほど熊の聴覚は鋭いようです。

嗅覚

一説には嗅覚は犬の3倍〜4倍嗅覚が鋭く、人間が山に入ると熊は人間がいることを察知できるようです。視覚が他の器官と比べて良くない分嗅覚で見ているようです。ツキノワグマが何かを察知した時には仁王立ちになり顔を少し上げ少しでも高い所の臭いを嗅ごうと鼻を動かして空気を吸います。

味覚

人間と同じような味覚を持っていると考えられますが、熊は腐肉を好んで食べる事や灰汁の強い山菜なども好んで食べる事から人間ほど鋭敏な味覚をしていない事が推測されます。

ヒグマの体

ヒグマはクマ科の中でも大型な部類属しオスは平均約2.0mで体重150~400kg、メスは約1.5m、体重100~200kgほどになる、日本における最大の陸生動物です。オスはメスよりも大型になり、体長で約1.2倍、体重では2倍前後になる顕著な性差があります。

毛の特徴

毛色は通常は濃い褐色ですが、個体によって明るいクリーム色から灰褐色、ほぼ黒色に近いものまで様々です。中には背中の毛が黄金色や銀色に見える個体や、首周りに白い三日月状の斑紋を持つものも報告されています。毛は長い剛毛(上毛、体の下面で15~20cm)と綿毛(下毛、8~10cm)の二層からなり、寒冷な環境でも体温を保てるよう全身を覆っています。触ってみればわかりますがヒグマの毛はゴワゴワしており硬く、ナイフで切り付けても皮膚まで到達できないくらいの毛量を有しています。

四肢と爪など

四肢は太くて短く、五本の指を持ちます。指先には長く湾曲した鉤爪が生えており(成獣で前肢の爪は約5~8cm、後肢の爪の約2倍の長さ

視覚

ヒグマの視力は極端には良くないものの、おおむね人間に近い程度と考えられています

正確な視力数値は不明ですが、少なくとも遠方を見る能力は人並みであり、特段優れてはいないとされますが、人並と言っても一般的に目が良いとされる2.0以上である事は確実です。200メートル先からカメラのファインダーを覗くと、ヒグマと目が合う事が多いので、おそらく荒野に住む部族のマサイ族並みの視力であると推察されます。

色覚

ヒグマは色覚を有しており、少なくとも青や緑など色の区別ができます。クマ科動物の網膜には錐体細胞が2種類しかないことが報告されており、ヒグマも人間のような赤・緑・青の三色型ではなく二色型(ジクロマート)の色覚だと考えられます。

実際、ホッキョクグマを対象とした研究でも、網膜に2種類の錐体しか確認されず二色型視覚である可能性が示されています。このためヒグマは色を認識できますが、人間ほど豊かな色の違いは識別できない(人間の赤緑色盲に近い)と推測されます。

夜間視力

ヒグマは薄明薄暮(明け方や夕暮れ)に活発になる傾向があり、比較的暗所でも活動できます。ヒグマの目には多くの杆体細胞があり、さらにタペタム・ルシダム(輝板)と呼ばれる反射層を持つため、夜間視力がある程度高いと考えられています。タペタム・ルシダムによって入射光が網膜で二度活用されるため暗がりでの視覚感度が増し、夜間に眼が光る「アイシャイン現象」も起こります。ただしヒグマの目自体は例えばシカのような純粋な夜行性動物ほど大きく開かず光を集められないため、夜間視力はそうした動物ほど突出してはいません。それでも嗅覚や聴覚の助けを借りれば、夜間でも餌場を見つけて行動できるだけの視覚能力は備えています

聴覚

ツキノワグマと同様、ヒグマも音に対して非常に敏感です。野生下では危険を察知する第一の感覚が聴覚だとも言われ、耳を周囲の音に常に傾けています。ヒグマの外耳(耳介)は大きく音を集めやすい形状をしており、人間の小さな耳より多くの音波を捉えます。また音源の方向を的確に聞き分ける能力も高いと考えられています。

ヒグマの聴力について詳しい研究は限られており、人里で熊鈴を鳴らして存在を知らせないと接近に気付かれにくいことがあるため、人間並みではないかと推測されます。しかし、生理学的な測定からはクマの聴覚は人よりも高性能であることが示唆されています。クマ類は人間には聞こえない高周波数域まで音を感じ取ることができ、聴覚の感度(微かな音を検出する能力)は人間の少なくとも2倍以上とも言われます。

周波数特性

ヒグマを含むクマ科動物は、中~高音域で特に優れた聴力を持つとされています。人間と同様に4kHz~8kHz付近の中音域で最もよく聞こえますが、それより高い音も人よりずっと高い周波数まで感知できます。実際、イヌは約45kHz、ネコは約64kHzまで聞こえるとされますが、北米熊センターの情報を元にするとヒグマもそれらには及ばないものの30kHz台あるいはそれ以上の上限周波数を持つ可能性があるとされています。

嗅覚

ヒグマの嗅覚は五感の中で最も発達しており、極めて鋭敏です。アメリカクロクマの研究では、クマの嗅覚は血痕追跡に用いられる犬よりも格段に優れると推定されており、ヒグマ(ツキノワグマを含むクマ科全般)も同様と考えられます。ヒグマは周囲の状況把握や食物探しに嗅覚を最大限に活用します。ヒグマは常に匂いで他の動物の存在や風に乗ってくる餌の匂いを探っています。食物の匂いを手がかりに長距離を移動することもしばしばで、ヒグマにとって匂い情報は視覚以上に重要です、ヒグマ同士は樹木に体を擦り付ける「樹擦り」や尿マーキング等によって匂いで存在を知らせ合う行動も見られ、嗅覚は社会的な情報伝達にも役立っていると考えられています。そのためヒグマと遭遇しないようにする対策として、人間側が熊鈴や匂いの強いものを用いて自分の存在を先に知らせることが有効とされています。

味覚

ヒグマは雑食性であり、多様な食べ物を味わう能力を持っています。クマ科は肉食目に分類されますが、ヒグマやツキノワグマは実際には植物質も多く食べる雑食動物です。こちらの記事によるとヒグマの味蕾の数は約2,000個とされ、ヒト(約9,000~10,000個)より少ないとの報告がありますが、糖分の味(甘味)を識別する受容体は保有しており、蜂蜜や果実など糖分を含む食べ物を好む傾向と一致します。

熊の特性

ヒグマ、ツキノワグマ共に共通する特性はいくつかあり、それらの特性を理解していないがために発生してしまう人身被害も過去に起きています。熊を知ることで危険な状況を避けることができるので、こういった場面では注意が必要というように頭の隅に入れておいてもらえば幸いです。

熊の知能

熊の知能に関しての研究は行われておらずどれくらい賢いのかは明らかになっていません、一説では犬と霊長類の中間程度であるとされます。熊は学習をすることができる動物で、餌の場所や、危険な目にあった場所、手負いにされた相手等、覚えた知識を以って行動をします。この知能の高さが人身被害や農作物の被害拡大に寄与する熊の特筆すべき点であるといえます。また、Newsweekに掲載された最近の研究ではツキノワグマは道具を使うことが出来ると判明し、この研究で熊の知能レベルは研究者が考えているより高いのではないかという事が示唆されています。鳥類ではカラスが道具を使うことが知られており、ゴリラやチンパンジー等の霊長類は目的を果たすために道具を頻繁に使用します。道具の使用は知能レベルを表す指標の一つで有り、この研究で熊の賢さが見直されたといえます。

学習による食性の変化

熊は学習することが出来る動物であるというのは前述しましたが、この学習というのが熊が人を襲うようになる一つの要因となります。熊の食性は雑食ですが基本的に植物を好んで食べる植物食寄りの雑食です。しかし、人里に降りて来て農作物を食べれることを学習してしまった熊や、たまたま人の捨てたゴミなどから人が食べている物の味を知ってしまえば人に危害を加える可能性が飛躍的に高まります。また、そういった熊が増えると、他の熊が学習して同じような行動を取るようになり、人への被害確率が更に高くなってしまいます。

一度熊が人に近づくようになってしまうと熊に驚いて逃げ、それがきっかけで熊が本能的に襲ってしまう、熊が興味本位に戯れるなどした結果人の味を知ってしい、人食い熊の発生につながってしまうのです。人食い熊という物は基本的に自然発生するものではなく、前述の学習を経て発生するため、学習する機会を与えないというのが熊対策で非常に重要となるのです。

熊の執着性

熊というのは自分で手に入れたものに対して異常な執着性を見せます。一度熊が手に入れたものは問答無用で自分の物だと認識します。果樹や、農作物を熊が食べてしまうと、熊にとってその場所は自分の物だと認識するため、その畑に近づく人間を威嚇、襲うようになります。この執着性を理解していると熊に襲われる危険性を下げることができます。もし、身近で熊が農作物を食べているのを目撃した場合、その場所はすでに熊の物なので、不用意に近づくと加害される可能性が高くなります。そういった場合は直ぐに行政に連絡しハンターに駆除を行ってもらわなければなりません。もし登山中に熊に遭遇し、ザックを荒らされてしまった場合は中にどんなに大事なものが入っていようと諦めて下山する選択を取らなければなりません。もし、ザックを取り返すと、熊に付け狙われることになります。

逃げる者への攻撃性

肉食の野生生物は総じて本能的に逃げる物を追いかけてしまう特性があります。人間でも男性の方の中には逃げる女性を追いたくなる人がいるのではないでしょうか?それは狩猟本能に基づいている感情であり、こと野生生物についてはこの傾向が強く、熊は逃げる人を追いかけて攻撃する特徴があります。これは人に対しての警戒心が無くなってしまった熊が人を襲う主たる要因で熊に出会ったら目を離さずに後ずさりする対策方法の根拠として言われている事柄です。

クマの性格の違い

日本に生息するヒグマとツキノワグマでは身体的な特徴、生息域の違いがあるだけでなく、その性格にも違いがみられます。両者ともに臆病な性格であるということは共通なのですが、ツキノワグマの方が比較的温和な性格をしており、ヒグマのほうが獰猛であるとされています。ツキノワグマが温厚な性格だと言っても、人を容易に殺傷できる能力を持っている猛獣であることは変わりません。また、知能が高いということはその性格に個体差あるということで、心が有るというように表現できるかもしれません。それ故に、熊の行動に確実なパターンがあるとは言い切れません。

好奇心が強い個体

熊の個体差というものは大きいため、中には人に対しての警戒心が無く人に近づいてきてしまう個体も一定数存在します。好奇心が強い個体は若熊に多く、興味本位で人と戯れて人に加害する熊の大半が若熊です。これらの熊は興味で近づいてきているため、相手の警戒心を上げること、威嚇する事で撃退できます。このタイプの熊には熊スプレーが非常に効果的です。

襲撃事件の傾向

過去に日本で起きたツキノワグマに関連する人身事故を紐解き、どんな時に、どこで、何をしているときに人身事故が起きているのかを見てみましょう。襲われている人には特定のパターンが存在するので、そのパターンを避ければツキノワグマに襲われる確率は下がると思われます。

熊に襲われる人の行動パターン

ツキノワグマの人身事故はどのような時に最も発生するのでしょうか?特定の行動時に人身被害が多発しているなら、その行動を取ろうとしている方はクマに襲われる危険性を意識しておくことで熊襲撃を回避できるかもしれません。

環境省のクマ類の出没対応マニュアルによると、ツキノワグマによる襲撃は、特に山菜やキノコ採りなど山中での採集活動中の被害が最多で、熊の食物となるタケノコ・フキ・クリ等を人間が採っている最中に遭遇するケースが多発しています。このような採集活動中は人間・熊双方が採ることに夢中でお互いに気付かず接近しすぎることが多く、事故リスクを高めています。次いで農作業中に襲われる例が多く。日常的な散歩や通勤通学途中でクマと遭遇するケースも多く、クマの出没が増えた年の秋には、人家周辺の道路や庭先で高齢者が襲われるといった事例も発生しています。これらの被害はツキノワグマの学習能力と単一食性が深くかかわっています。人生活圏まで入ってくる熊は餌を求めて人里に降りてきて畑の作物を食害し、その餌が食べられることを学習してしまった個体、あるいは人間の食べ物の味を覚えてしまった個体のいずれかです。熊は一つの餌が豊富にある場合、その餌が無くなるまで同じ物を食べ続ける食性が知られており、一度学習した個体は、その付近に居ついてしまいます。そうして人間の生活圏近くに居ついてしまった個体が人間に出会ってしまい、事故が起きるのです。

熊に襲われた人の受傷部位

ツキノワグマはどの部位を狙ってくるのかを理解していれば、その部位を守り致命傷を受ける確率を下げることができます。米田一彦は「熊が人を襲うとき」で過去に起こった1993通りの事件から集めたデータを分析しており、それによると熊に襲われた人は頭部への受傷が最も多く1410件、次いで手、腕が806件、足への攻撃が377件となっている。

この情報によるとツキノワグマはまず頭部を狙って攻撃してくる可能性が高いです。その際に手で防御するため手と腕が攻撃されていると思われます。足は襲われて転倒した際に足で反撃した時の傷か、小さい若熊が足を狙って攻撃をしてくるためだと米田氏は推論している。

熊被害発生時期(季節・月別の傾向)

環境省のクマ類の生息状況被害状況等について、によると年間を通した熊被害発生件数には春と秋にピークが見られます。多くの年で5月~6月頃(初夏)に一度発生件数のピークを迎え、その後真夏にかけて減少、10月頃(秋)に再び大きなピークを迎える二峰性の傾向があります。冬季(12~3月)は多くのクマが冬眠に入るため活動が鈍くなり、人身被害件数は低くなると思われます。一方、秋のピーク時には被害が急増し、近年では10月の被害件数が突出する年が目立ちます。実際、2019年度・2020年度・2023年度といった被害が100件を超えた年はいずれも10月に最多の襲撃事件が発生しています。特に2023年度は通常は夏の終わり頃から増え始める件数が9月に早くも急増し、10月に過去例のない規模となりました。これは後述するクマのエサ事情の悪化により、例年より早い段階でクマが活発化したためと考えられます。総じて、春先~初夏と秋の繁忙期に注意が必要で、真冬は被害がほぼ生じません。

熊被害で死亡した人の件数

1922年~2024年のツキノワグマによる死亡者は66名で、2008年より前の情報は報道時点の情報なのでその後に死亡した件数も加味するとそれ以上に死亡者がいると考えられます。興味深いのは死亡者数の発生時期傾向と襲撃の発生件数時期傾向が一致しないことです。ツキノワグマによる死者は5月が最も多く、次いで10月となっています。この一致の矛盾はツキノワグマの攻撃性の変化として捉えられます。5月はツキノワグマの交尾期で雄熊の気が立っている点と、子連れのメス熊が子離れ前に子供に狩りの方法を教えている時期なので若熊が狩る目的で人間を加害している考えられます。前述しましたが、熊は単一食性があるため五月のタケノコ狩りのシースンには熊もタケノコを食べるためにそのエリアに何匹か居座っている可能性が有り、ゴールデンウィーク中にタケノコ狩りに行く方は、熊に出会わないよう万全の備えをして行くよう努めなければなりません。

発生場所

クマによる襲撃事件の多くは山林部で起きています。人里近くの山間部や森林内で、山菜採り・キノコ採り中に熊と鉢合わせして襲われる事例が最も多く。特に秋季(9~11月)にはクマが人里に現れる割合が高く、環境省によれば全国的に見ると秋(9~12月)の人身被害の約3~6割が「人家周辺」で発生しています。2023年秋はその傾向が顕著で、東北地方の被害では約4割が人の生活圏内で起きており、例えば秋田県では9~11月の3か月間で40件以上もの襲撃が山林ではなく人里(集落や住宅地)で発生しました。このように、平年は森林や農地(山際の畑など)での被害が中心ですが、クマの大量出没年には住宅地・道路・民家の敷地といった場所での事故が増えます。背景には、後述するエサ不足でクマが生活圏まで降りてくる現象や、高齢者世帯が増えて人里へのクマ侵入を許しやすくなっている現状があります。

発生している県

1922年からのクマの人身被害が発生した件数を県別に見ると、東北地方の害件数は他地域より有意に高く、地域差が際立っています。R05年度におけるクマの人身被害件数[速報値]を見ると、2023年度は東北地方だけで108件(秋田62件、岩手46件)発生し、これは全国総数の約50%に達しており、これは東北がツキノワグマの主要な生息域でブナ林が広く分布するため、本来自然の堅果に恵まれる反面、凶作時の影響も大きいことが要因と考えられます。対照的に、中部・近畿・中国地方などは年によって増減はあるものの東北ほどの極端な増加は見られません。このことからも、「東北における大凶作」が全国統計を押し上げている構図が読み取れます。

日本国内のツキノワグマ人身被害(2015年~2025年)の主な事例

近年、日本各地でツキノワグマ(本州・四国のクマ)による人身事故が発生しています。過去10年間では東北・北陸地方を中心に被害が増加傾向にあり、2016年や2019~2020年、2023年にかけて大きな被害が報告されています 。以下、2015年以降の代表的な事例を発生場所や状況とともにまとめました。

- 2016年(秋田県鹿角市) – 4名死亡の重大事故が発生しました。5月中旬から6月上旬にかけ、山菜のタケノコ採りに入山した複数の人がツキノワグマに襲われ、遺体はクマに一部食べられた状態で発見されています 。日本クマネットワークの情報によると現場は笹藪の見通しが悪い沢沿いで、当時はチシマザサ(ネマガリダケ)のタケノコが大量に出る季節でした。タケノコはツキノワグマの好物であり、多くのクマが集まる場所に人間も分け入ったため、不意の至近距離遭遇が続発したと見られています 。猟友会により射殺された成獣メスのクマの胃からは人の遺体の一部が検出されており、人を捕食する「人食いグマ」化した可能性が指摘されています(鹿角市における ツキノワグマによる人身事故 調査報告書参照)。この鹿角市の連続事故は、日本の記録に残るクマ被害としては史上3番目の大惨事となりました。事故後、秋田県ではクマ出没注意報の発令や有害駆除が強化され、翌2017年にも秋田県内で死亡事故(1名死亡)が発生しています。

- 2019年(東北・北陸地方) – クマ出没と人身被害の急増が確認された年です。秋にかけて東北や新潟でクマの目撃・襲撃が相次ぎ、例えば新潟県では2019年度に16人もの負傷者が出ました(前年度は6人)。10月には新潟県糸魚川市で早朝に牛乳配達中の男性がクマに襲われ顔などに重傷を負い、同月には魚沼市で90代女性が自宅裏で襲われる被害も起きています 。また秋田市では夜間に自宅敷地内で男性が襲われ、頭蓋骨骨折・失明の重傷を負う深刻なケースも発生しました。専門家の分析によれば、2019年はブナやコナラの堅果(ドングリ類)が大凶作で、エサ不足のクマが里まで出てきたことが直接の原因とされています。実際、東北各県(特に岩手16件、秋田12件、新潟16件)で例年になく事故件数が増加し 、クマが人里近くまで出没する状況になりました。多くは食べ物を求めて農村部に出てきたクマと人との遭遇であり、不意に至近距離で出くわして襲われるケースでした。

- 2020年(新潟県・秋田県 他) – 秋のクマ出没特別警報が発令されるなど、前年に続き被害が顕著でした。新潟県では10月1日に岩船郡関川村で畑仕事中の女性(70代)がクマに襲われ重傷を負い、10日後に死亡する事故が発生しています。この女性の付近では同日、男性(60代)も田んぼで襲われ負傷し、また15km離れた新発田市でも別の女性がクマに頭部を引っかかれ負傷しました。同期間、新潟県内ではわずか1か月で7件ものクマ襲撃が起きており、原因としてブナの実の不作によりエサを求めたクマが人里近くまで出没していたことが指摘されています 。秋田県でも2020年10月7日にクマ襲撃による死亡事故(頭部負傷による死亡)が発生しており、東北各地で人的被害が続きました。これらのケースでは、畑や農道といった人里周辺で人がクマに出会い頭部を激しく負傷するパターンが共通しています 。行政はクマ出没警戒情報を発し、外出時の注意喚起や猟友会による駆除を進めました。

- 2021年(青森県平川市など) – 東北北部で人的被害が散発しました。特に令和3年10月、青森県平川市碇ヶ関で農道を歩いていた男性(70代)がクマに襲われ死亡する事故が発生し、県はツキノワグマ出没注意報を警報へ引き上げています。周辺ではクマの目撃情報が急増しており、被害現場も人里近い農村地域でした。事故の詳細は不明ですが、秋の夕方に発生しており、藪から突然クマが現れて襲われた不意の遭遇事故と考えられます。2021年は他地域では大きな事故は報告されなかったものの、全国でクマ出没自体は増加傾向にありました。

- 2023年(長野県・富山県 他) – クマ出没と被害が過去最多クラスに増加した年です。令和5年度(2023年)秋は東北地方で平成26年度以降最多の被害件数となり、特に10月に秋田県で62件、岩手県で46件もの人身事故が発生する異常事態でした。この年は長野県や富山県など本州中部でも死亡事故が相次いでいます。10月14日には長野県飯山市の山林で猟友会員の男性(80歳)がくくり罠にかかったクマの処理中に襲われ死亡しました 。罠にかかって興奮・負傷したクマに不用意に近づいたことが原因とみられ、追い詰められたクマが防衛本能から反撃した典型例です 。また10月17日夜には富山市郊外の民家敷地内で高齢女性(70代)がクマに襲われて死亡しているのが発見されました。遺体の頭や顎には深い裂傷があり、出血性ショックによる死亡とされています。住宅地近くでの事故であり、エサを求め市街地近くに出没したクマと夜間に出くわしたケースです。2023年は他にも岩手県一戸町で女性(83歳)が自宅裏で襲われ死亡するなど、各地で人里での被害が続発しています。専門家は「今年はブナの実が凶作で、クマが人里近くまで出てきている」と分析しており 、エサ不足が一因と考えられました。また、人里に現れる個体が人間への警戒心を失いつつあることも指摘されています 。

熊はなぜ人を襲うのか – 動機と要因の考察

熊襲撃の事例を分析すると、ツキノワグマによる人身攻撃の動機は大きく次のパターンに分類できます。

防衛本能(子グマを守るための攻撃)

子連れの母グマは非常に神経質で、防衛のため攻撃的になることが知られています。2016年鹿角市の連続事故でも、この年の冬に出産した母グマが含まれていた可能性があり、専門家は「乳飲み子を連れた母グマは攻撃的になりやすい」と注意喚起しています 。2019年9月には岩手県八幡平市で2頭の子グマ連れの成獣にハイカーが襲われ負傷する事件も起きており、このケースも明らかに子グマを守る防衛的攻撃でした 。このように人が子連れグマに近づきすぎた場合、クマは身を守るため先制攻撃してくることがあります。

不意の遭遇・驚きによる攻撃

ツキノワグマは本来臆病な動物ですが、至近距離で突然人間と鉢合わせするとパニックになり襲ってくることがあります。山中の見通しの悪い藪や沢で起きる事故の多くがこれです。山菜採り・キノコ採り中の事故は典型例で、熊害が多発した2016年鹿角市では笹藪の中で人とクマが互いに気付かず接近しすぎたことが連続襲撃の一因でした。クマ側も驚いて攻撃に及んだと考えられます。特に春先の山菜シーズンと冬眠明けは注意が必要です。また、自宅敷地内や農作業中に襲われた例(2019年秋田市、2020年新潟・関川村など)も、クマが人里に来ていると気付かず接近してしまったケースといえます。多くの被害者は「クマに出会ったらゆっくり後退し距離を取る」前に、突然の至近遭遇で攻撃を受けており、クマも人も不意を突かれた状況です。

餌不足・人里への侵入(飢えや好物を求めた行動)

ブナやドングリの不作の年には、クマは飢えをしのぐために人里近くまで降りてきてしまいます。2019年、2020年と2023年秋はブナの実の凶作で、東北・北陸の広範囲でクマ出没が激増し、人とクマの遭遇機会が跳ね上がりました 。これは人里や集落周辺でエサ(柿の実、クリ、農作物の残渣など)を探すクマが増えたためで、畑や民家近くでの襲撃が集中しています。例えば2020年新潟の死亡事故(関川村)では、その年にブナの実が大凶作だったことが背景にあり、クマが畑まで出てきて高齢女性と遭遇・襲撃に至りました。また、人里に出没したクマは自分の縄張り感覚で食べ物を守ろうとする行動をとる場合があります。群馬県沼田市ではリンゴ園に現れたクマが自分の餌場だと主張するように農家を襲い、顔面に重傷を負わせた例もありました 。このように飢餓状態や食物への執着から人間に近づき、結果として攻撃するケースが増えるのが凶作年の秋の特徴です。

人を餌とみなすため(捕食目的)

非常に稀ですが、ツキノワグマが人間を獲物として襲う「捕食型」の事故も報告されています。典型は2016年秋田県の連続死亡事故で、4人が相次いで犠牲となったクマ(射殺された個体)は人肉を食べていたことが確認されています。最初は驚いて人間を襲って「成功体験」を得たクマが、人間の肉を食べてしまい、その後も繰り返し人を襲った可能性が高く、専門家からも人間を餌と認識した人食いグマ化と指摘されました。このケースでは結果的にクマが人間を積極的に捕食した稀有な例ですが、背景にはタケノコ場という餌場での出会い頭の襲撃から始まり、味を覚えて執拗に人間を狙うようになったと考えられます。他のツキノワグマ事故では、ここまで明確に「人を食べる目的」で襲った事例は確認されていません。通常、ツキノワグマは人間を餌と認識しないため、上記のような連続捕食事件は極めて異例です。

人を餌とみなすため(人間が持つ食べ物を目当てに)

人の食べ物をゴミなどから口にした個体は「人間=食べ物の源」と認識しやすく、食物を求めて積極的に人に接近・威嚇する行動が報告されています。山でごみを捨てるなど熊に間接的でも餌付けするような行為はその近辺に暮らす人に多大な影響を与えるので絶対にしてはなりません。こうした「餌付けされたクマ」はしばしば駆除せざるを得なくなるため、「餌を与えない・食料管理を徹底する」ことが人身被害防止に重要とされています。

自己防衛

上記4分類に当てはまらないケースも考えられます。例えば、クマ自身が追い詰められた場合の自己防衛です。2023年長野県の事故では、罠にかかって逃げ場を失ったクマが人間に襲いかかったように、人間側の駆除行為や追跡に対して反撃するケースがあります。熊から見れば最後の力を振り絞って目の前の敵を道ずれにしてやる、ということかもしれません。

戯れ

子供の熊、若いクマが人間を加害するパターンで、興味本位で近づいてきて、それを見た人間が怖がり背を向けたところ本能にスイッチが入り襲い掛かる、あるいは母熊が子離れの前に子供に狩りを覚えさせるため、人間を狩りの練習台に使うパターンです。後者は比較的重症になるケースが多く5月、6月の死亡事故が多いのもこれが原因だと推察されます。

手負いの熊

何らかの理由(大抵はハンター半矢にした場合)で熊が手負いになっている状態だと、熊は非常に攻撃的になります。恐らく生存本能から生き残るために攻撃的になるものだと思われますが、半矢の熊ほど危険な物はありません。熊撃ちの猟師の話によると通常熊はブラフチャージ(威嚇)を行いますが、手負い熊は人間を見つけると有無を言わさず襲い掛かってきます。そのため半矢を出してしまった場合、熟練ハンター総出で熊に止めを刺しに山に入るとのことです。

テリトリーからの排除

近年、人里に現れるクマ個体数の増加により人への警戒心が希薄化(馴れ)している熊が増えている傾向があります 。人間を怖れなくなったクマは大胆に民家近くまで出没し、追い払おうと接近した人間に向かってくることがあります。近年の事例では人里でゴミを漁るクマや民家の軒先の柿を食べるクマが各地で報告されており、そのような個体は人を避けず対峙してしまうため、結果的に攻撃へ発展するリスクが高まります。前述しましたがこれは熊の執着性から起こす行動で、熊は一度手に入れたものは自分の物と認識するため、自分の手に入れた餌場に侵入してくる人間を排除しようとして攻撃を加えます。

病気の熊

今まで起きた熊の人身事故で報告されたことはありませんが、脳に何らかの病気がある熊は攻撃的になる可能性が指摘されています。羆塾創設者の岩井基樹氏はその著書「熊のことは、熊に訊け。」の中でその場をずっとウロウロするように回り続けている熊がいたことを引き合いにだし、何らかの病気で攻撃性が増している熊がいてもおかしくないと言及しています。

繁殖期のホルモンによる攻撃性の増加

性ホルモンや神経伝達物質のバランスもクマの気質に影響します。例えば、オスの性ホルモンであるテストステロンは多くの動物で攻撃性との関連が知られています。クマにおいても、繁殖期のオスはテストステロン濃度が顕著に上昇することが報告されています(研究はホッキョクグマの物ですが、日本の熊にも同じ傾向があると推測されます。)

このテストステロン増加は繁殖行動(メスを巡る闘争やマーキング行動)の活発化につながり、結果として攻撃的・挑発的な行動が増える一因となります。のぼりべつクマ牧場によると5月上旬~7月中旬の繁殖期は、威嚇・攻撃行動が増える傾向があるとのことです。

熊の襲撃件数を増幅・減少させる外的・背景要因

熊が何故人を襲うのかの直接的な要因ではないですが、人身事故が起こってしまう確率を上げる背景的な要因が存在します。これらの要因を理解すれば自身が熊に襲われる確率を下げる事が出来るため、しっかりと理解をしておくほうが良いでしょう。

気象条件がツキノワグマの人身事故の発生件数を左右する

気象条件に伴う山野内でのエサ資源の変動が、クマの出没と襲撃件数に大きな影響を与えます。直接的に「雨の日に遭遇しやすい」「猛暑だと凶暴化する」といったような事はありませんが、その年の堅果類の実り具合が人身被害発生数を左右します。クマが好むのはブナ科ドングリやクリ、山柿などの秋の木の実で、それらの豊凶は気象に左右され、それらの餌が複合的に凶作になる年にはクマが餌を求めて人里に異常出没をします。

実際、記録的な大量出没となった年(2010年や2016年、2020年、2023年など)は、いずれも各地でドングリ類の実成りが悪く「餌がない」状況でした。環境省は、2023年秋に東北地方でクマ出没・被害が激増した要因の一つとして「ブナ科の木の実の凶作」を挙げています。毎日新聞の2023/12/12の報道でも、専門家が「今年はどこに行ってもエサ(ドングリ・栗)がなく、クマが必死になって人里まで探しに来た」と分析しています。

一方、餌が豊富な年にはクマは人里に降りてくる必要がないため出没自体が減り、人身被害も抑えられる傾向があります。加えて、積雪や気温も間接的に影響します。例えば暖冬で秋から初冬にかけて積雪が遅れるとクマの行動期が長引き、人と遭遇するリスク期間が延びます。総じて、その年の気候がクマの餌環境に与える影響が人身被害件数に強い相関を持ち、広域的な凶作の年には襲撃事件も多発する傾向があります。2023年の異常出没では過去に類を見ない事故発生件数でしたが、これは本ページ序盤で触れている熊の個体数増加、耕作放棄地増大による生息範囲拡大も要因としてあり、国が対策を講じない限り今後も堅果類不作の年には被害が多発する事が予想されます。

季節の人身事故被害の増減はクマの生態要因が大きい

ツキノワグマの生態的リズムも襲撃事件の発生パターンに関与しています。まず冬眠前の秋にはクマは体脂肪を蓄えるため食欲が年間で最も旺盛になります。通常ツキノワグマは薄明薄暮ですが(朝の薄暗い時間帯と、夕方の時間帯に活発に行動する)冬眠前の時期は餌を求めて行動範囲が広がると共に、日中、深夜でも活発に動き回るため人間との接触機会が増えます。秋の人身被害ピークはこの生理的な食欲増進と符合します。

一方、冬眠期(初冬~春先)には行動が極端に制限されるため人身被害も激減します。繁殖期については、ツキノワグマの繁殖期は初夏から夏にかけてですが、この時期に人を襲うケースは秋ほど多くありません。ただし繁殖期のオスは広範囲を移動するため思わぬ場所で遭遇する可能性は高まります。また春先(4~5月)は冬眠明け直後で腹を空かせた熊が積極的に採食を始める時期であり、ちょうど山菜採りシーズンとも重なるため遭遇リスクが高まります。熊の冬眠はいつから?の記事にてさらに詳しく冬眠に関して記載しているので興味のある方は読んでみて下さい。

特に子連れの母グマは春から初夏にかけて非常に神経質で、防衛本能から非常に攻撃的になります。ツキノワグマの雌は子供がいる間は発情しないため、雄は雌の発情を促すため本能的に子殺しを行うことが知られており、この子殺しから子供を守るために雌は非常に攻撃的になります。子殺しに関しては自分の遺伝子を残すために将来ライバルになる雄の子供を小さいうちに殺しておくという説も有るようです。

クマが人を襲う要因と予防策の考察

以上の分析から、ツキノワグマ襲撃事件の発生パターンには複数の要因が関与することが分かりました。主な要因として浮かび上がったのは、エサ資源の状況(ドングリなどの豊凶)、クマの季節行動(冬眠前の活発化)、人間側の活動パターン(山菜採り等)、そして人とクマの距離感の変化(里山環境の変化)です。これらの要因に基づき、以下のような予防策が考えられます。

山中での安全対策

山菜採りや茸狩り、タケノコ採取などクマの生息域で活動する際は、複数人で行動し熊鈴やラジオ等で音を出す、周囲に注意を払ってクマに自分の存在を知らせることが重要です。クマは本来人を餌と見なさないため不意の遭遇を避ければ基本的に襲撃を防げます。

また狩猟や森林作業者には、単独行動を避け、常に周りに注意を配る、熊撃退スプレーを携行するなどの対策が推奨されます。特に朝夕の薄暗い時間帯や見通しの悪い藪こぎは避け、どうしても入山する場合は人の存在をアピールしながら慎重に行動します。

無防備で山野に入るのは自殺行為

そもそも山野にクマがいるというのは常識で、熊に会う確率は交通事故に会う確率よりも高いのです。にもかかわらず一度も熊に出会ったことがない人は総じて熊に対して甘い考えを持ってしまいがちで、「自分は大丈夫だろう」、「自分は熊に会うことなんてないだろう」等と楽観的に考えてしまいます。まず山野に入るときは熊に会う前提で準備をし決して無防備な状態で入域してはなりません。

熊が人を襲うとき理由は食害、排除、戯れの3点であり、その中でも熊は人を食べるために襲うことがある事を決して忘れてはなりません。そして、人間は決して素手では熊に敵わない弱者で、例え剣鉈とクマ撃退スプレーを携帯していても殺害される可能性は有ります。1996年に起きたカメラマンの星野道夫さんが殺された死亡事故で、カムチャッカ南部クリル湖畔の熊が多数生息するエリアで星野さんは山小屋ではなく山小屋から3メートルほど離れた場所でテントで寝ていたところを熊に急襲され食害された例があります。この時、星野さんは熊撃退スプレーを所持しており、また、本人も熊撃退スプレーがあるから大丈夫と言っていたそうです。しかし、結果的にクマ撃退スプレーを使用する前に急襲され星野さんは食害されました。この事件は熊が人間を食べるために襲うという意識が抜けており、警戒していれば避けられた事件だと思われます。

ラジオ、熊鈴を過信するな

音を出していれば大丈夫と熊対策ではよく言われるが、風が強い日や川の流れが速い場所など自然が出す音が大きい時はこれらの道具が発する音はかき消されて聞こえません。また、熊は必ずしも人間を恐れるわけではありません。熊は学習する知能のある動物で、人間が怖くないと学んだ個体はラジオの音や熊鈴を聞いても遠ざかることは無く、積極的に近寄って来る個体も存在します。他にも状況に応じた対策グッズがあり、状況によって効果の程が変わるためしっかりと理解したうえでこれらのグッズを使用する必要があります。熊対策グッズの記事で詳しく書いているので参考にしてみて下さい。

熊撃退スプレーも万能ではない

熊撃退スプレーには一定の効果があることが証明されており、実際に熊を追い払う力はあります。しかし、人間を本気で捕食しよう、あるいは排除しようとする熊に対しては、スプレーだけで止めきれない場合もあるのです。

人間が自分の子どもを守るためなら、命の危険を顧みずに身を挺するように、熊も覚悟を決めて行動する個体は、痛みを与えても簡単には動じません。たとえば北海道新聞の報道によれば、2022年3月31日に札幌市の三角山で熊穴の調査を行っていた男性二人が母熊を発見しました。その際、熊穴を覗き込んでいた58歳の男性が頭を噛まれ、さらに駆けつけて熊撃退スプレーを噴射した47歳の男性も腕を噛まれてしまい、熊は逃走したそうです。この北海道の熊被害の事例からも、熊撃退スプレーの効果が常に絶対ではないことがわかります。

また、羽根田治氏の著書『人を襲う熊』によれば、人里に現れたツキノワグマを捕獲し、熊撃退スプレーを1秒間吹きかけて「人間は怖い存在だ」と学習させたうえで山中の奥深くに放す際、最も緊張するのは檻のドアを約50メートル離れた場所からロープで引き開けるときだといいます。実際、20回に1回ほどの割合で、熊が檻から飛び出して車に突進し、攻撃してくることがあるそうです。このように、熊撃退スプレーを使用しても必ずしも熊の戦意を喪失させられるわけではない点を肝に銘じておく必要があります。さらに、熊撃退スプレーといっても色々な種類があるので購入を検討されている方は熊撃退スプレー比較の記事を参考にしてみてください。

里山環境の整備

これは一個人でやることではないですが、人口減少と高齢化で荒れた里山を整備し、人里と山との明確な緩衝帯を作ることが長期的な対策となります。例えば放置された果樹(柿の木や栗の木)に実がなったまま放任されているとクマを誘引するため、集落周辺の果樹や生ゴミを管理・撤去して餌誘引要因を減らすことが必要です。また農作物被害が多い地域では、電気柵の設置や収穫残渣の適切な処理によってクマを寄せ付けない努力が有効です。地域ぐるみで里山の下草刈りや見回りを行い、「人のテリトリー」であることをクマに認識させることも、人里侵入の抑制につながります。

クマ出没情報の取得と警戒

行政や自治体はクマの出没情報をリアルタイムで発信しています。山菜取り、登山、釣りに行く前に熊が出没していないか、人身被害は出ていないかの確認は必ずするべきです。もし行こうとしているエリアで熊被害が出ている場合そのエリアに近づかない決断も必要でしょう。一度人を襲った熊は、その攻撃力から人間でいう無差別殺人鬼以上に危険度が高く、出会えばほぼ確実に襲ってくると考えられます。命に勝るものはなく、危険を冒してまでアクティビティに挑むのは賢明ではありません。

まとめ

熊による人身事故の増加は、熊の個体数増加、生息域の拡大、狩猟圧の低下、耕作放棄地の増加、堅果類の不作など複合的な要因が絡んでいます。熊は基本的には臆病で、人間を積極的に襲うことは稀ですが、餌不足による人里への侵入、不意の遭遇、子熊の防衛など特定の状況下で襲撃事件が発生しています。特に山菜採りやキノコ採りのシーズン、秋の餌不足時には熊と人が接触する機会が増えるため、山野に入る際には十分な対策が必要となります。自身の身の安全を守るために熊の習性を理解し、絶対に無防備に山野へ立ち入ることを避け、情報収集と万全の準備を怠らないことが重要です。