北海道の熊被害の現状と対策 ~農家・酪農家・漁業者・山間部住民向けガイド~

北海道ではヒグマ(エゾヒグマ)による人里への出没や被害が深刻化しています。近年、農地や漁港、住宅地近くでの熊の目撃件数が増え、農家・酪農家・漁業者・山間部の住民にとって熊被害は避けて通れない問題となっています。本記事では、北海道特有のヒグマ被害の現状をふまえ、農地・放牧地・漁港・住宅地それぞれでの出没傾向や特徴的な被害事例を紹介します。

さらに、春グマ狩り(春期管理捕獲)の再開と課題、被害を防ぐための補助金や支援制度、効果的な電気柵・モンスターウルフ等の防除設備の活用、ドローン・AI監視カメラなどの最新技術、自治体や猟友会との連携体制、具体的な地域の成功事例、そして相談窓口や補助金申請の流れまで、現地で役立つ実用的な対策を幅広く解説します。北海道特有の事情や自治体支援の具体例を交えながら、ヒグマ被害に悩む方々がすぐに活かせる知識をまとめました。ぜひ最後までお読みいただき、安全・安心な暮らしにお役立てください。

北海道におけるヒグマ被害の現状

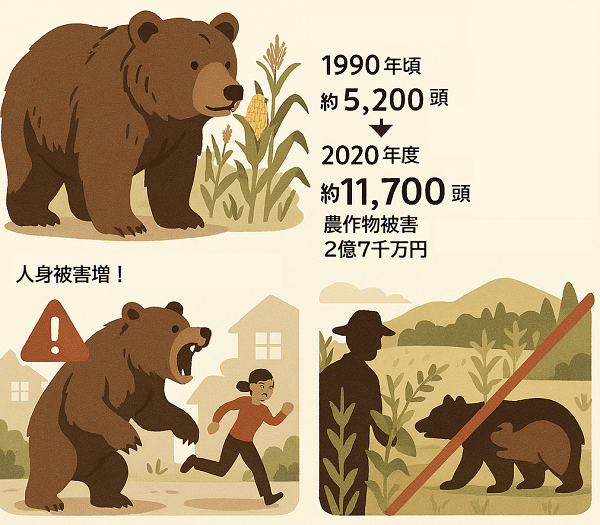

北海道全域に生息するエゾヒグマは個体数が増加傾向にあり、人里への出没も年々頻繁になっています。道の推計によれば、ヒグマ個体数は1990年頃の約5,200頭から2020年度には約11,700頭と30年間で倍増しました。これに伴い人身被害や農作物被害も増加し、広報誌「ほっかいどう」によると2022年度の北海道における農業被害額は約2億7千万円にのぼりました。被害額の約半分(48%)はトウモロコシ(デントコーン)によるもので、次いでビート(てん菜)が18%、スイートコーン7%、小麦3%、水稲3%と報告されています。また、人身事故も後を絶たず、環境省のクマ類の生息状況被害状況等についてによると、熊の冬眠はいつから始まるのかは地域や気候条件により異なるものの、一般的には11月下旬〜12月頃から冬眠に入り、冬眠明けのヒグマの活動が活発になる4月ごろ、冬眠準備で貪欲に餌を探す10月が人身被害の件数が最も多くなっています。

特に2021年には札幌市郊外の住宅街で男女4人がヒグマに襲われ重軽傷を負う事件が発生し、明治以来約143年ぶりとなる札幌市街地でのクマ被害として大きな衝撃を与えました。なぜ熊は人を襲うのかの記事で熊が人を襲う動機について論じているので、気になる方はご覧になってみて下さい。

このように、北海道ではヒグマ被害が身近な脅威となっており、農林水産業だけでなく都市部の住民も対策を迫られる状況です。 一方で、ヒグマは北海道の生態系に欠かせない野生動物であり、絶滅を避けつつ人との軋轢を減らす共存策が求められています。ヒグマの出没増加の背景には、狩猟規制や保護政策で個体数が回復したこと、人里近くの里山や農村の過疎化・荒廃により熊の活動域が拡大したことなどが指摘されています。道内では30年以上ヒグマ保護を重視してきましたが、近年の被害多発を受け方針転換を模索する動きも出ています。以下では、具体的な場面別にヒグマ出没の傾向と被害の実態、そして実践的な対策を詳しく見ていきましょう。

農地や放牧地での出没傾向と被害

農地(畑)へのヒグマ出没は主に春先と秋に多く報告されています。春は冬眠明けで腹を空かせた個体が牧草地や残った農作物を漁り、秋はエサとなる木の実が不作の年にトウモロコシ畑や果樹園に出没する傾向があります。特にトウモロコシはヒグマの好物で、収穫期の被害が顕著です。実際、北海道での農作物被害額の約半分はデントコーン(家畜飼料用トウモロコシ)が占めており、ヒグマが群れで畑に入り込み根こそぎ食い荒らすケースもあります。そのほかビート(甜菜)やカボチャ、ジャガイモなども被害例があり、農家にとって死活問題です。農地周辺に人家が少ない地域ほど熊の警戒心も薄れやすく、夜間から明け方にかけて畑を荒らされる被害が多発しています。 酪農・畜産の放牧地への被害も近年深刻化しています。通常ヒグマは草食傾向が強いものの、一部の個体が牛や羊など家畜を襲うケースが道東地域で確認されています。

最近で特に話題になったのが通称「OSO18()」と呼ばれたオス熊の例で、2019年から4年間にわたり厚岸町や標茶町などで放牧中の牛を次々に襲撃し、累計66頭もの牛を捕食したとされます。OSO18は「忍者熊」とも渾名され地元を震撼させましたが、2023年に駆除されたとみられています。それにも関わらず、2024年5月には別海町の牧場で再び子牛8頭が襲われ、4頭が死亡する熊被害が発生しました。現場では急遽、高さ2mの金属製扉を牛舎に取り付け、周囲への電気柵設置など対策強化が図られています。

このようにヒグマによる家畜被害は道東の酪農地帯で現実のものとなっており、「可能であれば夜間は牛を屋内に入れる」「牧場周囲に電気柵を巡らす」「見回りを強化する」といった対策が急務です。 被害防止のため、農家・酪農家が日常的にできる工夫も重要です。収穫後の農作物残渣や間引き菜を畑に放置しない、野菜くずはコンポストを含め適切に管理する、果樹園では落ちた果実を早めに片付ける、といったことがヒグマを誘引しない基本です。また放牧地では夜間は家畜をできるだけ柵内に収容し、遠隔地の見回りが難しい場合は自動通報装置付きの監視カメラを設置する例もあります。ヒグマは嗅覚が鋭いため、飼料の保管庫は施錠し匂いが漏れないよう工夫しましょう。畑作農家・酪農家向けには後述する電気柵設置への補助金制度も用意されています。

地域ぐるみで柵を整備したり、害獣追い払い装置を共同利用することで高い効果を上げた例もあります(後述の成功事例を参照)。農地・放牧地では「寄せ付けない」環境づくりと「入り込ませない」防御策の両面から備えることが大切です。

漁業地域・漁港での出没傾向と特徴的な被害

北海道の沿岸部や漁村でも、ヒグマの出没が増えています。山間部だけでなく海沿いの漁港や番屋(漁師小屋)に熊が現れることがあり、漁業者にとって油断できません。特に知床半島のようにヒグマ密度が高い地域では、漁港周辺での目撃例が昔から報告されていますが、近年は人の生活圏への侵入事例が目立ちます。例えば知床の羅臼町では、2015年度に町の市街地で年間107件ものヒグマ目撃が確認されており、中には「熊が通学路を歩いていた」「漁港で人に向かって威嚇突進してきた」といった事例も含まれます。

漁港では船に積んだエサや水産物の匂いに引き寄せられるケースがあり、実際にウトロ漁港では停泊中の漁船にヒグマが乗り込み、漁具や餌を荒らす被害が発生しています。この熊は翌日未明に港から離れてキャンプ場方面へ逃げましたが、最終的に有害駆除(捕殺)されました。また、ヒグマが沿岸を泳いで漁港に接近するのを地元の観光船が進路を遮って追い払った例もあり、熊が海を介して港へ侵入することさえあります。

漁業被害として多いのは、定置網やカゴ漁の水揚げ物を荒らされるケースです。川沿いに設置したサケマス捕獲用の仕掛け網に熊が入り込み、漁獲を横取りしたり網を破損させたりすることがあります。また、漁村近くの浜に打ち上げられた動物の死骸(クジラやアザラシなど)が放置されていると血の臭いで熊を引き寄せ、集落近くで食べ始める危険も指摘されています。

漁師集落では生ゴミの管理や魚の残骸処理が熊対策として重要で、魚の内臓やアラは海に流さず焼却・密閉する、屋外にゴミ箱を置かない、といったルール作りが進んでいます。実際、知床地域ではヒグマ誘引の恐れがある要因(腐敗した海獣の死骸など)を行政と住民が連携して速やかに撤去する取り組みが行われています。 漁港やその周辺で熊に遭遇した場合、人身被害につながる危険性は高いため初期対応が肝心です。基本は熊を興奮させないよう静かにその場を離れ、すぐに関係機関へ通報します。漁協や役場では銃を持った猟友会員や職員が出動し、花火や爆竹で威嚇して追い払う対応を取ります。

漁業者自身も単独行動は避け、熊対策グッズを携帯するなど自己防衛策を講じましょう。ヒグマは夜行性傾向が強いため、早朝や夕暮れの作業時は特に注意が必要です。ヘッドライトや投光器で周囲を照らしつつ作業し、視界の悪い場所ではホイッスルやラジオを鳴らして人の存在を知らせる工夫も有効です。漁村では地域ぐるみで見回り隊を組織している所もあり、「熊出没注意」の看板設置や巡回が行われています。行政の指導に従い、漁港でも電気柵やセンサーライトを適切に設置することで熊の接近を防いだ事例もあります(後述)。漁業者にとってヒグマ被害は他人事ではなく、日頃からの備えと通報体制づくりが命綱といえるでしょう。

人里・住宅地へのヒグマ出没と注意点

札幌や旭川といった都市近郊でも、近年「アーバンベア(都会熊)」と呼ばれる住宅地へのヒグマ出没が社会問題化しています。2021年6月、札幌市東区の住宅街に体長約1.5mのヒグマが侵入し、早朝の通勤・通学時間帯に住民4人に重軽傷を負わせました。この個体は猟友会により駆除されましたが、市街地ど真ん中での熊被害は道民に大きな衝撃を与えました。それ以降も札幌市内では山沿いの地域(手稲区や南区など)でヒグマ目撃が相次ぎ、2023年には豊平区の札幌ドーム敷地内に熊が入り込む騒ぎも発生しています。旭川市や函館市近郊でも住宅街周辺の山林で熊の痕跡が見つかるなど、人口密集地に隣接する森林部での出没が増えています。

人里への熊出没が増える背景には、森林にある熊のエサ不足(ドングリなどの熊の主食の凶作)や耕作放棄地の増加、人里近くまで熊が降りてきやすい環境の拡大があります。また人間側の問題として、生ゴミの放置や野菜畑・果樹の管理不十分が熊を誘引している面も否めません。実際、郊外の集落で屋外に置いたままの生ゴミや犬のエサを熊に食べられる被害が報告されています。住宅地で熊を寄せ付けないためには、ゴミ出しは収集日の朝に行い前夜から出さない、屋外の生ゴミストッカーには必ず鍵をかける、ペットのエサや鳥の餌台は屋外に放置しない、といった徹底が必要です。

山間部の集落では、秋のヒグマ出没注意報が出た際に「夕方から翌朝にかけて外出しない」「子どもの登下校は大人が付き添う」などの対策がとられています。また、庭先の果樹(プルーンやリンゴなど)に実がなったまま放置すると熊を呼び寄せるため、実った果実は早めに収穫するか防鳥ネットで覆うことが推奨されます。住宅地裏のヤブや藪地も熊の隠れ場所になるため、自治体と協力して見通しを良くする草刈りを行う例もあります。

ヒグマは臆病な側面もあるため、人間の気配があれば接近しにくいものです。防災無線や広報車で注意喚起を行うほか、民家の周囲に人感センサーライトや音の出る装置を設置して撃退を図る地域もあります。 万一、住宅地で熊を目撃した場合は速やかに110番通報するとともに、可能なら近隣にも知らせて下さい。自治体や警察からの情報発信(防災メール等)にも注意を払いましょう。

「クマ出没注意」の看板が設置された地域では特に警戒が必要です。不用意に裏山に入ったり、熊を見に行こうと近づいたりするのは厳禁です。住宅地では熊も興奮状態にあり危険度が高いので、目撃したら屋内に避難し窓や戸を施錠します。戸締りとともに、外にいる家族や近所の人を呼び入れる配慮もしてください。こうした心構えと地域ぐるみの見守りが、人身被害の防止につながります。

放牧地や漁港で発生した特徴的な被害事例

上記で触れたように、放牧地では「OSO18」事件に代表される家畜襲撃事件が道東で問題となりました。特定の熊が学習して牛を餌とみなした稀な例ですが、酪農家に与えた恐怖と経済損失は甚大です。OSO18の場合、捕獲に向け檻やセンサーカメラが多数設置されましたが非常に狡猾で、足取りを掴むまでに長期間を要しました。最終的には2022年に駆除されたと報道されています

が、「第2のOSO」の出現も危惧されています。

実際、2024年に別海町で起きた子牛襲撃もOSO18と類似の手口であり、新たな個体の仕業とみられます。こうしたケースでは、行政と猟友会が連携し箱わな(大型捕獲檻)の設置や夜間の警戒巡回を行っています。住民も「夜は屋外に出ない」「牛舎に非常用ライトを設置する」などできる限りの対策を講じています。 漁港での特徴的な被害としては、知床ウトロ漁港での漁船侵入事件が挙げられます。停泊船に熊が上がり込み、漁師の道具を荒らしたこの事例は極めて珍しいものの、海岸沿いに熊が出没するリスクを如実に示しました。

ウトロでは他にも、熊が泳いで港に向かったのを観光船が追い返したり、国道沿いで熊見物の車が渋滞して警察が交通整理をする騒ぎも起きています。また羅臼町では民家のベランダにヒグマが上がったとの報告もあり、漁村とヒグマの距離が非常に近い実態が浮かび上がります。幸い重大な人身被害には至っていませんが、一歩間違えば大事故になりかねないケースでした。

これら特徴的な被害事例から学べる教訓は、「熊は場所を選ばず出没し得る」ということです。山奥だけでなく、人間の生活圏・作業圏にもヒグマは現れます。そして一度味を占めた個体は執拗に被害を繰り返す傾向があります。地域ごとの具体的事例を共有し合い、早期発見・早期対応の体制を整えることが重要です。また、「自分の地域では起きていないから大丈夫」と油断せず、近隣地域の被害情報にもアンテナを張っておきましょう。

被害があった地域では、その後行政主導で防除設備の導入やルール整備が進められています。例えば別海町の牧場では扉設置と併せて電気柵導入に国の補助金を活用する計画が報じられています。滝川市の住宅街では熊出没を受けてロボット狼「モンスターウルフ」を導入し、以降出没が減少したとの声もあります。各地の教訓と対策を取り入れ、自らの地域の防除力を高めることが肝要です。

「春グマ狩り(春期管理捕獲)」再開とその課題

ヒグマの個体数調整策として、2023年から北海道で約30年ぶりに「春グマ狩り」こと春期管理捕獲が試行されています。これは雪解けの春先(2月~5月)に、人里近くの山で冬眠中または冬眠明け直後の熊を選択的に捕獲する制度です。かつて1990年以前には「春グマ駆除」という名称で広範囲に行われていましたが、乱獲による地域絶滅の恐れから1990年に当時の北海道知事が廃止していました。近年の熊増加と被害多発を受け、「人里への出没抑制」を目的に条件付きで復活した形です。

春期管理捕獲では、市街地や農地との境界から3~5km以内のエリアに限定し、猟友会員が冬眠穴を捜索して親子グマを含め捕獲を行います。地域ごとに捕獲頭数の上限も定め、資源管理に配慮しています。2023年春に道内約30市町村が実施を申請し、実際に捕獲されたのは推計20頭でした。高齢化によるハンター不足などで当初想定より少ない結果となりましたが、それでも後志の島牧村で9頭、石狩の当別町や渡島の八雲町で各1頭など、局所的には効果を上げました。翌2024年は実施市町村が50に拡大し、全道で計14頭を駆除したと報告されています。

捕獲数そのものは熊全体の増加に追いつく規模ではありませんが、「人里近くにいる個体を減らす」一定の役割は果たしているといえます。 しかし、春グマ狩り再開には課題や懸念もあります。

第一に「冬眠中の熊を狙うのは残酷だ」「親子グマの殺害は問題」という倫理的・生態学的批判です。環境省は道央・道北の一部ヒグマ個体群をレッドリスト(地域個体群の絶滅危惧)に掲載しており、乱獲による地域絶滅を警戒しています。北海道も「決して熊を絶滅させる目的ではなく、人との軋轢を減らすのが目的」と強調し、保護と駆除の両立に苦心しています。

第二に、実施の担い手であるハンターの高齢化・減少です。冬山で足跡を追い巣穴を探すには高度な技術と体力が必要ですが、若手ハンターが不足しており継続性が不透明です。このため道は他地域の若手を合同参加させる研修事業も開始しました。

第三に、春期捕獲だけでは秋の出没増加(ドングリ不作時の人里出没)に対応しきれない点です。春に人里近くの個体を間引いても、秋の食料事情で新たな個体が降りてくる可能性は残ります。長期的には、生息数管理と生息環境管理(餌場の整備など)を組み合わせた総合対策が求められます。 現状、春期管理捕獲は2023年から試験的に4年間実施する計画と報じられており、その成果と影響を見極めた上で今後の方針が検討される見込みです。地元住民からは「積極的駆除で安全を確保してほしい」という声と「乱獲で熊を減らしすぎないでほしい」という声が混在しており、難しい舵取りが続きます。

いずれにせよ、人里に現れる熊を減らし、人身被害を防ぐことが最優先であり、そのための有効策の一つとして春グマ狩りが慎重に進められているというのが現状です。

農家向けの補助金・支援制度を活用する

ヒグマ被害の防止策には費用がかかるものも多いため、北海道や各市町村では農家・酪農家向けに補助金や支援制度を用意しています。代表的なのが電気柵設置に対する補助です。市町村単位で補助率や上限額が定められており、例えば倶知安町では農地に設置する電気柵など被害防止器具の購入費用の8割(上限10万円)を助成しています。共和町でも同様の支援助成金制度があり、3年に1回の上限ながら電気柵設置費用の一部が補填されます。自治体によっては電気柵の無償貸し出しやリース制度を設けているところもあります(檜山振興局など)。まずはお住まいの市町村役場(農林課や鳥獣対策担当)に問い合わせ、自分の地域で利用できる制度を確認しましょう。

補助金を申請する際の基本的な流れは、事前相談→申請書提出→交付決定→購入・設置→実績報告→補助金受領という段階になります。注意したいのは、「交付決定前に対象物を購入すると補助の対象外になる」点です。例えば札幌市では家庭菜園用電気柵の補助制度がありますが、申請して市の交付決定通知を受け取る前に購入してしまうと補助金が出ません。

このため、電気柵や防除機器を導入したい場合は購入前に必ず役場に相談し、指示に従って申請手続きを踏むことが重要です。申請には見積書や設置場所の地図、被害状況の報告などが必要になる場合があります。自治体職員が現地確認を行うケースもありますが、煩雑な手続きも「被害を減らすため」と思って協力しましょう。

補助金以外にも、被害が発生した際の救済制度もあります。農業共済(NOSAI)では野生動物被害も補償対象になる場合があり、収穫前の作物が熊に倒された場合に一定の見舞金が出ることがあります。また、都道府県によっては被害を受けた農家への経済的支援(作付転換や復旧費用の補填)が設けられていることもあります。市町村の「鳥獣被害防止計画」に基づき、地域ぐるみで対策に取り組む集落には国の交付金(鳥獣被害防止総合対策交付金)が使われ、防護柵の大規模設置が行われることもあります。

こうした事業は役場が主体となるため、個人ではなく地区単位で声を上げて要望することも大切です。 漁業者向けには、水産物の被害(定置網の被害など)に対する共済や、番屋への電気柵設置支援などが考えられます。例えば道東の一部漁協では、漁師小屋周辺への電気柵資材を道から貸与してもらい、会員で共同設置するといった取り組みもあります。山間部の一般住民向けには、先述の札幌市のように家庭菜園用電気柵の購入補助や、熊スプレーの配布事業などを行う自治体も出てきました。熊スプレーも色々なブランドがあり性能が違うので、購入を検討している方はクマスプレー比較の記事を参照してみてください。

情報は各自治体のホームページや広報に掲載されていますので、「○○市 熊 補助金」などと調べてみると良いでしょう。 金銭的支援だけでなく、専門家の派遣や技術的助言の制度も活用できます。北海道では「ヒグマ専門人材バンク」という仕組みがあり、電気柵のプロや熊対策の専門家を地域の研修会に招いたりアドバイスをもらったりできます。地域ぐるみで対策に取り組む際には、こうした制度を行政窓口で相談してみてください。補助制度は使えるものは積極的に使い、経済的・技術的な負担を軽減しながら効果的な熊対策を進めましょう。

電気柵の設置と効果的な運用とは

ヒグマ対策で最も効果が高い防除設備の一つが電気柵です。正しく設置し適切にメンテナンスされた電気柵は、ヒグマの侵入を物理的に防ぐ強力なツールになります。実際、知床半島の斜里町ウトロ地区では2006年に市街地を囲むよう約4kmの電気柵を設置し翌年から稼働させたところ、ヒグマの目撃件数が49件から5件に激減したという報告があります。電気柵によって人里への侵入経路を遮断することで、ヒグマとの遭遇機会を大幅に減らせた成功例です。

電気柵設置、運用の注意点

電気柵は牧場や農地、ゴミ集積所の周囲など様々な場所で活用できますが、効果を発揮するためのポイントは適切な設置と維持管理です。ヒグマは力が強くジャンプ力もありますが、基本的に柵に電流が流れていれば触れた瞬間に強いショックを受けて後退します。設置時の注意は以下です。

- 電気柵の下をくぐられないよう最下段の電線は地上20cm程度に保つ。

- 草が生い茂って電線に触れると漏電して効果が無くなるため、定期的な草刈りを行う

- 強風後は倒木や枝が線にかかっていないか点検をする

- 設置にあたって必ず「電気柵注意」の看板を設置する

適切に運用された電気柵に対しては、ヒグマも次第にそのエリアへ近寄らなくなります。最近では農家向けに高性能な電気柵器が普及しており、乾電池式からソーラー式、大型バッテリー式まで用途に応じて選べます。専門業者や農協で相談すると、設置場所の規模や地形に合わせたプランを提案してくれるでしょう。電気柵資材(ポールやワイヤー、ゲートなど)は補助金で購入可能な場合もあるので前述の制度を活用してください。

近年は安全機能が向上し、感電しても致命傷にはならない低電流タイプが主流ですが、子供には大変危険なので柵を設けるなどしたほうが良いかもしれません。 一部だけ囲っても、隣の土地が無防備だとそちらから侵入されてしまうため、電気柵は地域ぐるみで連続的に設置することで威力を発揮します。先述のウトロ地区では地域全体で電気柵網を構築したことが成功につながった要因でしょう。

電気柵の効果と課題

北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課の「ヒグマによる事故防止のために」によると道北のある町で、農家に計40台の電気柵を貸与して集中的に利用した結果、熊の侵入が皆無になった例が報告されています。このように面的な対策を行えばかなりの効果が望めることが期待できます。

課題としては、維持費や管理の手間が挙げられます。知床斜里町のケースでは延長6kmの柵に年間約170万円の維持費(電気代や人件費)がかかっています。しかしその投資に見合う効果(目撃激減)を上げているようで、行政と地元で費用を分担し継続運用しています。一部では電気柵による放牧で輸入飼料代が3~5割削減できた実績もあり、長期的には経済効果も期待できます。補助制度を使って初期導入コストを下げつつ、地域の協力で維持管理していけば十分ペイできるケースも多いでしょう。

総じて、電気柵は「熊を物理的にシャットアウトする最善策」と言えます。ヒグマ被害に悩む農地・牧場・集落では前向きに導入を検討してはいかがでしょうか。

モンスターウルフなど忌避装置の活用

近年、北海道発のユニークな害獣忌避装置として注目を集めているのがオオカミ型ロボット「モンスターウルフ」です。奈井江町のメーカーが開発したもので、オオカミに似せた見た目のロボットが赤い目を光らせ、不気味な咆哮音や光で動物を威嚇します。2020年に滝川市がヒグマ対策として全国で初めて導入し、その効果が報じられました。住宅街近くに出没した熊への対策として設置したところ、熊がその場から逃げ出したとのエピソードもあります。以降、「モンスターウルフ」は道内外の農地や集落で導入が進み、販売会社によれば一式約60万円と高価ながら2023年時点で約160台が売れています。

モンスターウルフの特徴は、動体センサーで熊などの接近を感知するとランダムなパターンで音と光を発して脅かす点です。音声もオオカミの遠吠えや銃声風、人間の声など50種類以上が収録されており、相手を慣れさせない工夫がされています。実物は高さ50cmほどですが狼の頭部がリアルに再現されており、夜間に突然遭遇すると人間でもギョッとする威圧感があります。ヒグマだけでなくエゾシカやイノシシ、サルなど幅広い獣害対策に使えるため、農作物被害の防除として導入する自治体も出てきました。

もっとも、忌避装置はあくまで「心理的な威嚇」に頼るため効果が永続しない場合があります。ヒグマは学習能力が高く、実際に危害を加えない脅しには次第に慣れてしまう傾向があります。モンスターウルフにしても、固定したまま長期間置いておくと熊が「実害はない」と認識して効果が薄れる可能性があります。そのため、定期的に設置場所を変える、音や光のパターンを更新する、他の対策と組み合わせる、といった運用が望ましいでしょう。

北海道では他にも「花火ロケット砲」を貸与する自治体や、ラジオを夜通し流しておく装置を配布する例もあります。動物追い払い用のセンサーライト・サイレンも市販されていますので、予算や環境に応じて組み合わせましょう。

ドローン・AI監視カメラはどうなのか?

ヒグマ対策には最新のテクノロジーも積極的に導入され始めています。北海道の東部・羅臼町では2023年度から、ヒグマの出没対応にドローンやAIを活用する試みを開始しました。具体的には、ヒグマが出没した際に上空から捜索できるようドローン(無人航空機)を警察と町が共同運用し、逃げた熊を追跡・監視する訓練も行われています。

浜中町での訓練では、住宅街に現れた熊役の警官を花火で追い森に逃がした後、ドローンで上空から動きを追って再侵入しないよう確認するという訓練を住民参加で行っているようです。ドローンは人が立ち入れない暗所や広範囲の捜索に威力を発揮し、崖下や藪の中など見通しの悪い場所でも上空から赤外線カメラで熊を探せるため、迅速な発見と対応が可能になります。

羅臼町では、ヒグマが通りそうなエリアにAI搭載のセンサーカメラを設置し、熊を検知すると自動で担当者に通知が届くシステムを導入しました。人工知能(AI)が画像内の動物を判別し、ヒグマであればリアルタイムでスマホ等に知らせてくれるもので、夜間の出没にも即応できます。

札幌市でも2022年の東区熊侵入事件を受け、出没経路と考えられる河川敷にAIカメラを約10台設置する計画が検討されています。熱感知機能も備えたカメラで、熊の形状を捉えると警報が発せられる仕組みです。実証実験では、人が入った熊の着ぐるみも「テディベア」と誤認識するなど課題も見えましたが、技術は年々向上しているようです。

このようなICT技術の利点は、人の負担や危険を減らしつつ早期発見・早期警戒ができる点です。山中へ熊探しに入るリスクを負うことなく、空からや遠隔で熊の所在をつかめるため、猟友会員や職員の安全向上にもつながります。また、人手不足の地域でも監視網をカバーできる可能性があります。北海道庁も2022年度に「ICTを活用したヒグマ出没重点地域監視モデル事業」を実施し、ドローンやAIで効率的に出没リスクエリアを監視する取り組みを支援しました。将来的には、検知した熊に自動で花火音を鳴らして追い払うようなシステムも考案されています。

ヒグマ対策の相談窓口と補助金申請の流れ

ヒグマ対策について相談したいときや、補助金を申請したいときは、まず市町村の窓口に連絡しましょう。基本的に自治体の農林課・環境課・防災担当などが窓口になりますが、分からなければ代表電話で「熊のことで相談したい」と伝えれば適切な部署につないでくれます。そこで現状の悩み(畑に熊が出る、電気柵を設置したい等)を伝えれば、利用できる制度や専門家の紹介などアドバイスを受けられます。 問い合わせ先の例を挙げると、札幌市では環境局のホームページに家庭菜園向け電気柵補助の案内があり、区役所経由で申請相談を受け付けています。旭川市や帯広市などヒグマ出没地域を抱える市でも、環境部門や農政部門で熊対策の相談が可能です。町村部では役場の産業課(農林水産担当)が中心となるでしょう。

補助金申請の流れ

- まず役場窓口で制度内容を確認し、必要書類を入手します(申請書、事業計画書、見積書写し等)

- 次に期限までに申請書類を提出し、審査・交付決定を待ちます。

- 無事交付決定されたら、指定された要領で電気柵等を購入・設置します。

- その後、実績報告書(何を購入しどこに設置したか等)を提出し、問題なければ補助金が振り込まれます。

申請から支払いまで数ヶ月かかることもあるので、時間に余裕を持って計画しましょう。 不明点があれば申請書を書いている段階でも役場担当者に相談して構いません。むしろ現場を見に来てもらい、一緒に適切な対策を考えるくらいの姿勢が望ましいです。担当者も地域の安全のため熱心に対応してくれるはずです。

クマを目撃したらどうすればよいの?

ヒグマを住宅近くで目撃した、被害に遭いそうになったという場合は110番に電話してください。通報の際は「いつ・どこで・熊の大きさ・方向」などを落ち着いて伝えましょう。自分の身の安全を確保することが第一ですので、可能なら安全な建物内や車中から電話します。自身の安全が確保されている状況であるなら、スマホでクマの撮影を行い対応してくれる人に見せれるようにしましょう。対応する側からみると、見間違いである線が消せるので、迅速に行動できますさらに詳しく知りたい方は、熊に遭遇したらどうするかの記事をご覧ください。

まとめ

北海道におけるヒグマ被害は、一朝一夕に解決する問題ではありません。しかし、本記事で述べてきたように現場では様々な取り組みが進み、少しずつ成果を上げています。今後はさらに地域特性に合わせた対策の深化と、人材・技術の確保が鍵となるでしょう。 読者の皆様の中には、「うちなんか田舎過ぎて対策なんて無理…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、小さなことの積み重ねが大きな事故を防ぎます。草刈り一つ、ゴミ管理一つでも、ぜひ出来るところから実践してください。それがあなた自身や家族、地域の命を守ることにつながります。「ヒグマのことを正しく知り、正しく恐れる」——この姿勢を忘れずに、地域ぐるみで知恵を出し合っていきましょう。 被害対策を検討しているにとって、本記事の情報がお役に立てば幸いです。