熊の冬眠はいつから?冬眠期間や冬眠の特徴、人身被害との関係について解説

熊は冬になると冬眠し、姿を現さなくなります。しかし、現在では熊の行動に変化が見られ、本来なら冬眠している期間に活動し、人身被害を引き起こすケースも増えています。

熊に襲われるリスクを減らすためには、熊はいつから冬眠し、冬眠中はどのように過ごすのか、また冬眠しないケースはあるのかなど、「熊の冬眠」について理解を深めることが重要です。

本ページでは、熊の冬眠期間や冬眠の特徴、熊の冬眠と人身被害との関係について解説します。

このページは熊の冬眠やその期間について深く述べているため、全てを読み切るまでに10分程度かかります。

見出し

熊の冬眠時期と条件

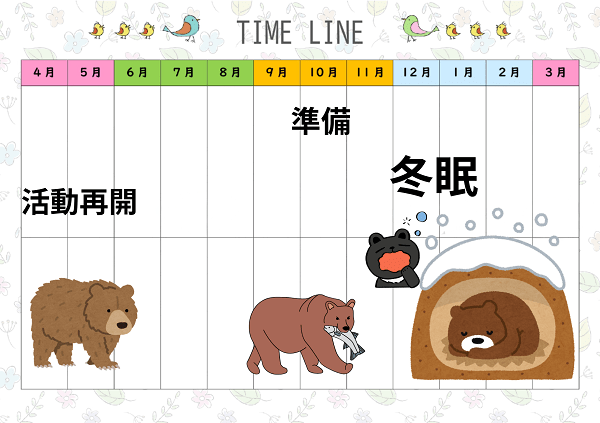

日本に生息する熊(ツキノワグマ、ヒグマ)は、通常11月~12月頃冬眠に入り、3月~5月頃に冬眠から目を覚まして活動を始めます。

しかし、熊がいつから冬眠に入るのかは地域や種類、個体によって差があります。一般的に、出産予定のメスは冬眠が早く、次に出産をしないメスと続き、オスは冬眠入りが遅めです。

なお、冬眠明けの順は逆になっており、オスが最も早く、次に出産をしなかったメスとなる傾向にあります。出産をした母熊は、子供のいない熊より1ヶ月以上冬眠明けが遅くなるといわれています。

以下は上野動物園で実施された「冬眠チャレンジ」による、飼育下のツキノワグマの冬眠期間に関するデータです。

| 熊の名前 | 性別 | 冬眠期間 | 冬眠日数 | 備考 |

| ソウ | オス | 2008年1月初旬~3月4日 | 60日程度 | |

| タロコ | メス ※冬眠中に出産 | 2011年1月12日~4月22日 | 100日間 | 親子が産室から姿を現したのは2011年5月17日 |

| タロコ | メス | 2011年12月13日~2012年2月27日 | 76日間 | 子熊「ウタ」と共に冬眠 |

| ウタ | メス | 2013年12月14日~2014年1月27日 | 44日間 | 例年の半分ほどの短期間 |

| ソウ | オス | 2013年12月16日~2014年3月13日 | 87日間 |

出典:東京ズーネット

飼育環境を人工的に変化させての冬眠のため、野生下の冬眠期間とは異なりますが、出産したメスの冬眠期間はオスや出産しないメスと比較すると長期に渡ることが分かります。

熊の冬眠期間

上記の冬眠時期からすると、平均的な冬眠期間はおよそ3~6ヶ月程度となります。しかし、生息場所の気温によって、冬眠期間は大きく異なります。

たとえば、西日本では1~2ヶ月程度になる場合もあるようです。

世界的には数週間~8ヶ月程度と幅広く、北米に生息するアメリカクロクマは5~8ヶ月程度冬眠することもあります。一方、台湾などの温暖な地域に生息するツキノワグマは冬眠しないこともあります。

冬眠に入る条件

熊がいつから冬眠するのかを把握するためには、冬眠する条件を理解することが重要です。熊が冬眠に入る主な条件としては、「栄養状態」と「気象」が挙げられます。以下に詳しくご紹介しましょう。

栄養状態が良いこと

熊は10月~11月になると冬眠に備えて大量の食物を摂取し、体に脂肪を貯めこんで30~50%ほども体重が増えます。

この脂肪は、冬眠期の熊にとって重要な栄養源です。栄養状態が悪く脂肪を蓄積できなかった場合、冬眠中に餓死するリスクがあるため、冬眠に入るのが遅れる場合があります。

その一方で、食べ物が少ない年は、エネルギーの消費を抑えるために冬眠時期が早まるという説もあります。当然のことながら餓死するリスクがありますので、熊にとっては「賭け」のようなものです。

どちらにせよ、栄養状態がいつから冬眠するかを決める要因になっている可能性は高いといえます。

気象条件

気象条件も熊がいつから冬眠するかを決める要素です。

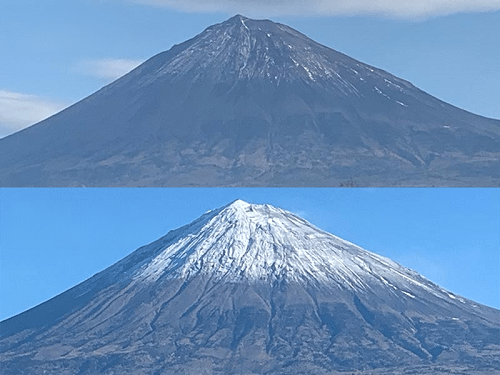

一般的には、根雪になる頃には熊は冬眠に入ります。熊の主食はドングリや植物、果物、アリやハチなどの昆虫であり、雪に覆われる時期にはこれらの食べ物は手に入れられなくなります。

また、気温も冬眠時期に影響を与えているようです。

北海道のヒグマ施設「ベア・マウンテン」では、ヒグマを野生下に近い条件で飼育しています。同施設の調査によると、施設で飼育されているヒグマたちに関しては、気温が-4℃を下回らないと冬眠しにくいという結果が出ています。

また、上野動物園の実験では、本州、四国、九州に生息しているツキノワグマは、気温が6℃以下になると冬眠することが分かりました。

上記2つの結果により、熊は一定の気温を下回ると冬眠に入る可能性があることが示唆されました。

熊の冬眠場所

冬眠する動物は、冬眠中安全な穴の中で過ごすことが多いです。熊も例外ではありませんが、熊は体が大きいため利用できる穴は限られています。熊が冬眠場所として選ぶ穴を、ツキノワグマ、ヒグマ別にご紹介します。

ツキノワグマの冬眠場所

ツキノワグマは基本的に自然の穴を利用し、自身で穴を掘るケースは多くありません。

冬眠に選ぶ場所は、地域や性別によって一定の傾向が見られます。

エリアに関しては、大きな木があるところでは樹洞や根と地面の間の隙間、大きな木が少ない場所では岩穴を冬眠穴として選ぶ傾向にあります。

また、東日本の寒冷な地域では雪穴で越冬する傾向にあるようです。多くは木に関係した穴で入り口が小さく、厳しい季節風から身を守る構造になっています。

温暖な地域に住む熊や、体が大きく穴に入れない熊は、穴に入らず岩陰のくぼみなどで冬眠するケースもあります。また、古い炭焼き窯の跡などの人工物も冬眠穴として利用されます。

ヒグマの冬眠場所

ヒグマもツキノワグマと同じく岩穴や樹洞を利用することもありますが、自身で冬眠穴を掘ることが多いです。

山中正実氏、岡田英明氏が1989年~2005年に行った調査によると、冬眠穴の多くが地面に掘られた土穴であったことが分かりました。また、冬眠穴の場所は幅広かったが、同個体は一定の場所を使う傾向が見られました。

別の調査では一定の地域に冬眠穴が集中するという事例も報告されており、熊が冬眠場所を選ぶ条件については解明されていません。

ヒグマが掘る冬眠穴は奥行きが数メートルあり、下には笹や木の枝が敷きこまれています。同じ冬眠穴を別の年に再利用することはほぼありません。

なお、熊は種類にかかわらず基本的に1頭で冬眠します。病気の蔓延や敵に襲われることを避けるためと考えられています。しかし、子熊は例外です。子熊は親離れするまでの1~2年間、母熊と一緒に過ごし、冬眠も共にします。

熊が冬眠する理由

熊が冬眠するのは、食べ物の確保が難しくなるためです。熊は植物食がメインの雑食であり、ドングリや果実、アリやハチなどの昆虫を採食しています。

冬になると果実や昆虫は手に入らなくなり、ドングリは雪に埋もれてしまいます。食べ物がない時期を乗り切るため、冬眠してエネルギーを節約しているのです。冬眠する動物としては、ほかにはリスやヤマネといった小動物がいますが、理由は同様に食物不足の時期にエネルギー消費を抑えるためです。

なお、動物園の熊は十分なえさを与えられているため、基本的に冬眠はしません。

一方、ヘビやカエルなどの「変温動物」は、体温が下がると自然に休眠状態に入ります。食べ物が不足しているからというより、体が動かなくなるため冬眠をするという点で、熊とは冬眠の理由が異なります。

熊の冬眠の特徴

熊は「冬眠する」といいますが、小動物の冬眠とは性質が異なります。そのため、熊の冬眠は小動物の冬眠と区別され、「冬ごもり」と表現されることもあります。

熊と小動物の冬眠の相違点は以下の4点です。

・体温

・眠りの深さ

・冬眠中の摂食

・冬眠中の出産・育児

各相違点について、以下に詳しくご紹介します。

体温

小動物は冬眠時、体温が0℃近くまで下がります。ツンドラ地帯に生息するホッキョクジリスは、なんと-3℃まで体温を下げることが可能です。

しかし、熊の体温は冬眠時においても31~35℃程度を保っています。通常の体温37~38℃と比較すると、数℃程度しか下がっていません。

熊の体温が冬眠時にもそれほど下がらない理由としては、熊は皮下脂肪層や毛皮が厚く断熱効果が高いこと、小動物より体の体積に対する表面積が小さく、放熱しにくい(冷えにくい)ためだと考えられています。

眠りの深さ

眠りの深さという点も熊と小動物の冬眠における相違点です。

小動物は冬眠時非常に眠りが深くなり、そっと持ち上げるくらいでは目を覚ましません。

一方、熊の眠りは浅く、ささいな物音でも目を覚まします。そのため、冬眠穴に近づくと目を覚ました熊に襲われることもあるため注意が必要です。

冬眠中の摂食

冬眠する小動物の多くは、4~45日周期で覚醒します。その際に排せつをしたり、冬眠前に貯食しておいた食べ物を食べたりする動物もいます。しかし、熊は外的刺激がない限り覚醒しません。冬眠中は基本的に絶食・絶飲で、排せつすることもありません。

ただし、日本では「母熊は子を産むとのどが渇くため沢の水を飲む」という言い伝えがあります。実際に、飼育下において冬眠中に子供を産んだメス熊が水を飲んだというケースもあり、完全に絶飲するとはいえないのかもしれません。

冬眠中の出産・育児

熊の冬眠における最大の特徴は、冬眠中に出産・育児をするということです。採食ができない冬眠中に普段の大きい出産や育児をすることは、一見非効率的に思えます。しかし、安全な穴の中で子熊を育てられるため、冬眠時期は育児に適した時期なのです。

なお、熊は5~7月頃に交尾しますが、受精卵はすぐに着床せず、成長することもありません。メス熊が秋に栄養を蓄え、体脂肪率が20%を超えると初めて着床して成長し、冬に出産時期となります。

このように、交尾から出産までのタイミングを遅らせることを「着床遅延」といいます。熊は着床を遅らせ、さらに栄養条件を満たしたときのみ着床することで、栄養状態が悪いまま冬眠、出産に至ることを防いでいるのです。

熊の冬眠の仕組み

先ほどご紹介した通り、熊は冬眠している数ヶ月間、食べ物を摂ることはありません。大きな体の熊が絶食したまま冬眠を乗り切り、冬眠明けに健康な状態で活動できるのはどうしてなのでしょうか。

熊の冬眠の仕組みを以下にご紹介します。

秋に大量の食物を摂取して脂肪を蓄積する

冬眠中、熊のエネルギー源になるのは体内の脂肪です。熊は冬眠に耐えうる脂肪を蓄積するため、秋になると食欲が増し、食べ物を探して長距離を移動します。このころの熊の主食はドングリなどの硬果類で、この時期に食べ物が不足すると人里まで下りてきてしまい、熊被害が発生する大きな要因となります。エネルギー収支は日換算で+2,000~5,000㎉にも及び、冬眠前の体脂肪率は約30%になります。

さらに、熊は摂取したカロリーの多くを脂肪として蓄積できるよう、秋になると炭水化物や脂肪の消化吸収力が高まるといわれています。

1980年代にカナダで行われた研究では、飼育下におけるアメリカクロクマの消化率を調べたところ、同じ食物でも夏と秋で消化率が異なるという結果になりました。秋は夏と比較してタンパク質の消化率が下がり、逆に総エネルギーの消化率が増えたのです。

このことから、熊は秋になると脂肪の蓄積を最優先とした体質になることが分かります。このように、熊は冬眠を乗り切るための体を作るために、行動も体質も大きく変化させることができます。

冬眠に入ると代謝が大幅に下がる

冬眠に入ると熊の代謝は大幅に下がり、体温、心拍数、呼吸数が低下します。たとえば、ツキノワグマにおいては以下のような変化が見られます。

| 体温 | 心拍数 | 呼吸数 | |

| 通常時 | 37~38℃ | 40~90回/分 | 15~30回/分 |

| 冬眠時 | 31~35℃ | 8~10回/分 | 1~2.5時間に1回 |

代謝が下がるとエネルギー消費量が少なくなるため、食べ物の少ない冬を乗り切ることができます。

また、冬眠中の熊は白目部分が充血しています。これはアンモニアなどの有害物質の濃度が増すためだと考えられてきましたが、最近の研究において、頭部だけを活性化しエネルギーの消耗を防いでいるという説も生まれています。

冬眠中の健康を守る仕組み

冬眠は体組成や活動量、代謝が大きく変わるため、健康を大きく損なうリスクがあるように思われます。

しかし、熊は冬眠後すぐに活発に歩き回れます。体重は大きく減少しているものの、目立った健康被害はありません。

冬眠前や冬眠中に熊が健康を維持できる理由を探ると、人の医学に応用できる点も多く見られます。

以下に詳しくご紹介しましょう。

肥満でも健康を維持できる理由

先ほどご紹介した通り、熊は秋になると1日のエネルギー消費量に対し、2,000~5,000㎉ものエネルギーを過剰摂取します。人間であれば急激な肥満により健康を害してしまうでしょう。

特に短期間で急激にエネルギーを摂取すると内臓脂肪が増えます。内臓脂肪は脂肪から分泌される生理活性物質「アディポサイトカイン」の分泌を狂わせ、動脈硬化を初めとした諸症状(メタボリックシンドローム)を引き起こす要因になります。

しかし、熊は大量に食べて急激に肥っても、健康を損ねることはありません。熊は冬眠前に急激に増えた脂肪を皮下(主に大腿や臀部)に蓄積させることで、内臓脂肪の増え過ぎによるメタボリックシンドロームを回避しているのです。

また、エネルギーを過剰摂取すると血液中の中性脂肪が増え、脂肪肝や脳卒中、腎臓病を誘発させる場合がありますが、熊はこのリスクを軽減する機能を備えています。

熊は冬眠前に白色脂肪組織における脂肪合成が活発になり、血液中の中性脂肪は白色脂肪組織に取り込まれます。

その結果血液中の中性脂肪が減り、血液中の脂質が増え過ぎることで生じる種々の病気にかかるリスクを軽減できるのです。

冬眠中に筋肉量や骨密度が低下しない理由

人間が熊の冬眠期間と同じくらいの期間筋肉を使わないでいると、筋力は90%低下します。これだけ筋肉が衰えると、歩くこともままならなくなるでしょう。

しかし、熊(アメリカクロクマ)の筋力低下は23%程度と少なく、冬眠明けにすぐ活発に活動することができます。

熊が冬眠しても筋肉量をある程度保持できるのは、尿からたんぱく質を得ているためだと推測されています。

熊は冬眠中排尿をしません。膀胱で生成された尿はそのまま体内に吸収され、尿内の窒素を利用してたんぱく質が再構築されると考えられています。

また、寝たきりの状態においては、骨粗しょう症のリスクも懸念されます。

骨粗しょう症とは、骨密度の低下によって骨がもろくなる病気です。運動量が落ちると骨形成が鈍くなり、骨密度が下がって骨粗しょう症になってしまいます。

しかし、熊は冬眠中も骨が弱くなることはありません。冬眠中に骨からカルシウムが溶け出すことを抑制するホルモンの量を増やし、血中のカルシウムを使って骨を作り続けることで、骨密度の低下を防ぐことができるためです。

さらに、冬眠明けには急激に骨形成が進み、骨の中のカルシウム量は一気に正常に戻ります。

このように、熊は冬眠中でも筋肉量や骨密度を維持できるよう、独特のメカニズムを有しています。この仕組みを詳しく調べることで、メタボリックシンドロームや骨粗しょう症の治療に役立てられるかもしれません。

冬眠中に血栓ができない理由

寝たきりの状態において、筋力や骨密度の低下と同様に懸念されるのが「血栓」です。長期間体を動かさないと血流が悪くなって血管内で血液が固まることで血栓ができます。血栓は脳梗塞や心筋梗塞など、重篤な病気の原因になります。

ところが、熊は冬眠中でも血栓ができません。

ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(ドイツ)を中心とする国際研究グループによると、冬眠中の熊は血小板中でのたんぱく質の発現が極端に低下していることが分かりました。たんぱく質を減らして血小板の凝集作用を鈍らせることで、血栓ができるリスクを軽減しているのではないかと考えられています。

この研究をさらに進めることで、血栓症治療薬の開発に役立つと期待されています。

とめ糞とは?

熊の「とめ糞」とは、冬眠時に肛門をふさぎ、芯をするといわれている硬く巨大な糞のことです。日本の猟師の間でも、「熊は冬眠前にやにの多い木を食べて、肛門に栓をする」という話があります。

しかし、とめ糞は冬眠中に消化管から剥がれ落ちる腸内分泌物や細胞からできていることが、ミネソタ州でのクロクマの糞による研究により明らかになりました。

とめ糞の中には毛づくろいによってなめとられた熊自身の毛や皮膚、毛に着いた葉や草なども含まれていたとのことです。

冬眠後に排せつされるとめ糞はとても巨大で、同研究では長さ約40㎝、太さ6㎝に至ることもあると報告されています。

また、日本のツキノワグマにおいては、若いメスのツキノワグマが長さ20㎝、太さ5㎝のとめ糞を2つ排せつしたという記録があります。

熊が冬眠しない理由

熊は冬眠をする動物ですが、中には例外があります。主な理由は以下の通りです。

冬眠に失敗したため

先述の通り、熊が冬眠するためには十分な栄養を蓄積することが重要です。秋の飽食期に食物を充分に取れなかった熊は、冬眠ができない場合があります。

積雪までに冬眠できなかった熊は食べ物を求めて人家に下り、人身事故を引き起こす要因になります。

食べ物が多く手に入るため

熊が冬眠するのは、食べ物が手に入りづらい冬にエネルギーを節約するためです。

以下のようなケースでは、食べ物が十分に手に入るため冬眠をしない場合があります。

・暖冬により雪が積もらず、ドングリなどの高エネルギーの食物が手に入る

・登山客から食べ物をもらえる

・人里で食べ物を手に入れる手段がある

熊の冬眠と人への害の関係

熊は冬眠によって行動や体質が大きく変わります。人身被害を軽減するためには、熊の冬眠による行動の変化について知ることが重要です。

また、近年問題になっている温暖化の影響による熊の冬眠パターンの変化も、人身被害に大きな影響を与えています。

熊の冬眠と人身被害の関係について以下にご紹介します。

冬眠中、冬眠穴に近づいて襲われる

先ほど触れたとおり、冬眠時の熊の眠りは浅く、少しの物音でも目を覚ますことがあります。そのため、冬眠中だからといって熊の被害がなくなるわけではありません。

特に注意したいのが営林業者による冬の枝打ちや除伐です。熊は木のうろや根と地面の隙間で冬眠しています。作業中に熊の冬眠穴に近づき過ぎ、熊に襲われてしまう事故が起こります。

暖冬の影響で冬眠期間が短くなっている

近年特に問題になっているのが、暖冬の影響による冬眠期間の短縮化です。とくに昨年の冬(2023年11月~2024年3月頃)は暖冬による冬眠期の熊目撃が多発し、ニュースになっています。

たとえば、宮城県では2023年11月~24年1月の3カ月間の目撃件数は424件と、前年同期の19件を大きく上回りました。また、秋田県では2023年12月(20日時点)における熊の目撃情報が74件にも上り、前年12月の1件から激増しました。

冬眠明けの熊は活発に行動する

冬眠明けの熊は食べ物を求めて活発に行動します。熊の冬眠明けは春先であり、ハイキングや山菜取りの時季に重なることから、森林で熊と遭遇して襲われるケースも少なくありません。

環境庁は令和5年、熊による人身事故の発生場所を月ごとに調査、公表しています。その結果によると、4~6月における人身事故の過半数が森林で発生しています。特に4月は熊による人身事故の全てが森林で起こっていました。

特に子連れのメス熊は子熊を守るために攻撃してくることもあり、大変危険です。春先に山に入る際には、熊と遭遇したらどうするか事前に対策を立て、熊鈴や熊スプレーを携帯するとともに、熊が特に活動的になる朝夕はなるべく避けるようにしましょう。なぜ熊は人を襲うのかで熊が人を襲う時の傾向と、どのような状況に注意するべきなのか詳しく解説しているので、気になる方はご覧になってみてください。

まとめ

熊が冬眠をいつから行うのかは、熊の状態や環境によって大きく異なります。

熊の冬眠は、食べ物の少ない冬を生き抜くための精密なメカニズムによって成り立っており、そのメカニズムを解明することで人の病気を治療する手段が見つかるのではないかと期待されています。

しかし、熊の冬眠にはさまざまな危険があるのも事実です。冬眠穴に気づかずに近づいてしまったり、冬眠明けに採食行動が活発になる熊に遭遇したりして襲われるケースもあります。また、近年では暖冬による冬眠期間の短縮も見られ、熊の目撃情報が激増しており、全国的な問題になっています。

熊による人身被害を防ぐためには、熊の冬眠による行動や体質の変化や、環境との関わりを理解することが重要です。